ラムダ式

ラムダ式はC#にも有るが面倒なので放置してあった。

Pythonを学ぶにあたって少し突っ込んで調べてみた。

Wikiによると

例えば、ある数に 2 を加える関数 f() を考える。

これは通常の書き方では f(x) = x + 2 と書くことができるだろう。

この関数 f は、ラムダ計算の式(ラムダ式という)では \x. x + 2 と書かれる。

変数 x の名前は重要ではなく、 \y. y + 2 と書いても同じである。

同様に、この関数に 3 を適用した結果の数 f(3) は (\x. x + 2) 3 と書かれる。

関数の適用は左結合である。

とある。

さて、これをPythonで書いてみると。

普通の関数の場合は

def f(x):

return x + 2

普通の関数呼び出し

print f(2) #4を出力する

これをラムダ式で書くと

f = lambda x:x + 2

print f(2) #4を出力する

(lambda 変数:数式)(代入の値)

と書けるので上の式は

print (lambda x:x + 2)(3) #4を出力する

と書ける。

そしてこれは式なのでコードの中に埋め込みで書けるのだ。

変数が複数の場合は

f=lambda x,y,z:x + y + z

print f(1,2,3)

更にこれは

print(lambda x,y,z:x+y+z)(1,2,3)

書くことが出来る。

これは関数にすると

def f(x,y,z):

return (x + y + z)

をf(1,2,3)として呼び出したことになる。

このラムダ式を使うと、関数を作らなくても、数式を

計算式などの中に埋め込めると言うのである。

2011年05月12日 Posted by igoten at 11:58 │Comments(0) │Python

メダカとスネイル

連休中にメダカたちを冬用の発泡スチロール

の入れ物から、水槽に移した。

真冬には水深が4cm位のところに1.5cmあまりの

氷が張っていたが、氷の下でメダカたちは元気に生きていた。

メダカには2種類あって、昨年生まれの子メダカとその親メダカである。

親メダカは全部で10匹程度居たのだが、全て冬を生き延びたように見えた。

ところがなんと春になって2匹死んでしまったのだ。

「せっかく信州の厳しい冬を生き残ったのにもったいないでは無いか」

と死んだメダカに言ってみる、どうにもならないけど。

人間も同じで少しくらい生きる環境が厳しい方が頑張って生きるのかも

知れない。

昨年の夏に生まれた子メダカたちも元気で生き残っている。

ただし殆ど成長していない、大きさが昨年の秋と殆ど変らないのだ。

寒いと大きくなれないのだろう。

夏までに大きくなるのだろうか。

メダカの水槽に寄生しているスネイル(貝の一種)は

冬でも卵を産んで増えていた。

もともとこのスネイルはホームセンタで購入した水草に

寄生していたもので爆発的に増えるのだが、多分メダカもこの卵を

食べていると思われるのでそのままにしていた。

しかしあまりにも繁殖しすぎるので、メダカを水槽に入れるにあたって、

大きなスネイルは取り除いて川に流した。

昔は我が家の近くの田んぼには沢山タニシが居たのだが最近は

殆ど見なくなった。

スネイル君たちも田んぼの中ならかなり増えても問題ないと

思うのだが。

これから夏に向かってまた昨年と同じようにグリーンコロニーが出来るのだろう。

2011年05月12日 Posted by igoten at 08:18 │Comments(4) │その他

Python事始め

Python(パイソン)とはニシキヘビの事である。

最近特にPythonに関する記事が多くなった気がする。

Googleが力を入れ始めたことや、FacebookがPythonを

使っていることなどから急に脚光を浴び始めたのだろう。

プログラム言語のC、C++、C#、Java、JavaScript、Perl、Rubyなんて皆

親戚の様に思える。

私にすれば言語構造なんてどうでも良いし、継承やデリゲート、

クラスだって無くても有ってもそんなに変わらない。

言語の良し悪しは、開発環境とライブラリーによるのだ。

その意味から言えば有料だけあってC#が一番使い良いと思っているが、

サーバー上で動作させようとすると、環境が限られてしまう。

ところがであるPythonのライブラリーは既にC#を凌駕していると言うのだ。

C#で困るのがUSBのプログラムである。

たぶん今のところC#用のUSBのライブラリってのは無いんじゃないのかな。

そこで『Python USB Lib』でググってみた。

その結果『PyUSB』なるものが有ることがわかった。

うーん!これは結構いけるかも、しかもpyscripterなるものが有って

何と無料で、統合環境が提供されていると言うのだ。

これはもうやるっきゃ無いでしょう。

と言うことで今日からPythonを始めたのだ。

先ずPythonのダウンロードだが、Pythonのホームページから

ダウンロードするのが一番なのだ。

(画像をクリックするとPythonのホームページに飛ぶ)

この左側にあるメニューの中から DOWNLOAD をクリックして

32bit版のWindowsなら

Python 2.7.1 Windows Installer (Windows binary -- does not include source)

64bit版のWindowsなら

Python 2.7.1 Windows X86-64 Installer (Windows AMD64 / Intel 64 / X86-64 binary [1] -- does not include source)

をダウンロードしよう。

ちょっと気になるのは、

Python 3.2 Windows x86 MSI Installer

なるものが有ることだ。

こちが新しいバージンなのではと思うのが普通であるが、2と3は互換性の無い

バージョンで将来は3になるのだがとりあえず今回は2で行く。

ダウンロードをすると『python-2.7.1.msi』と言うファイルが出来るので

これをダブルクリックしてPythonをインストールする。

インストールは通常何の問題も無く行われるはずである。

インストールが終了すると、『C:¥(Cドライブのルート)』の下に

『Python27』と言うフォルダーが出来て、DLLs、Doc、include、Lib..

等のフォルダーとLICENSE.txt、python.exeなどのファイルが出来ている。

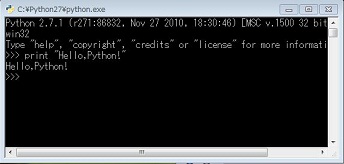

試しに『python.exe』の実行ファイルをダブルクリックすると、懐かしい

DOS窓が開く。

試しにお約束の『>>>print "Hello,Python!』と入力してリターンを

押すと、『>>>Hello,Python!』と表示されて、Pythonが問題なく

動作していることがわかる。

さてWindowsの左下のスタートメニューを見ると『Python2.7』と言う項目が

出来ていて、その中に

IDLE(Python GUI)

Module Docs

Python Manuals

Uninstall Python

と言うファイルまたはフォルダーが出来ている。

IDLE(Python GUI)をクリックすると下のエディターが表示される。

そこでお決まりの『>>>print "Hello,Python!』と入力してリターンを

もちろんその結果は間違いなく表示される。

しかしこれで終わったわけではない。

Python開発統合環境のpyscripterなるものが有る、これも

インストールするのだ。

(pyscripterは上の画像をクリックしてください)

このページの左側のDownloadメニューで

PyScripter-v2.4.1-Setup.exe

をダウンロードして、インストールする。

たぶんこれも全く問題なくインストールされるはずである。

そしてWindowsのスタートアイコンを押すと

こんなエディターが表示された。

ここに下のコードを打ち込んで、GoogleのHTMLを、

読み込んでみた。

import urllib

url = "http://www.google.co.jp/"

fd = urllib.urlopen(url)

data = fd.read()

print data

fd.close()

GoogleのページのHTMLがいとも簡単に表示された。

これは使える!

もしかしたらPythonづけになる予感。

2011年05月11日 Posted by igoten at 23:40 │Comments(0) │Python

大丈夫かい

奈川度ダム wikiから借りた

原発の事故は、ひとえに起こり得る地震を過小に見積もったことによる。

「そんな大きな地震は起こりっこない」と。

そこにはかなり恣意的な匂いがするのであるが。

浜岡原発が被害を受けそうな東海地震が30年以内に確率は87%だそうだが、

内陸部で一番地震が起こる確率の高い所は、糸魚川-静岡構造線断層帯で

30年以内で起こる確率は14%となっているそうである。

いずれも予想震度はマグニチュード8程度となっているが

これも多分甘いでしょう。

そうなると原発だけじゃなくダムなんかも危ないのでは?

奈川渡ダムの貯水量は諏訪湖の2倍だと言う。

このダムが決壊すると私が住んでる波田地区は勿論のこと、

松本市内でも甚大な被害が出る。

過去に水力発電所の安全データーの改ざん 事件も有った。

東京電力奈川渡ダムで発電された電力の周波数は50Hzなので、

そのほとんどが東京に送られて使われる。

東京の6%の電力に相当するとのことである。

東京で徴収された税金は地方に回さないと言っている、

石原東京都知事さん、こんな危険なダムをなんで殆ど恩恵に浴さない、

地方の私たちが甘受しなくっちゃならないのでしょう。

そういえば私の娘は東京に住んでいたな。

まあしょうがないか...

えーと、東海地震が起こる確率が30年で90%だとすると、

1年で3%の確率になる。

たとえば原発を7月と8月の暑い月だけ稼働させるとその間に

地震が起こる確率は30年で5%、1年で0.5%となる。

更に本当の暑い1か月だけ原発を稼働させると、その間に

地震が起こる確率は30年で2.5%、1年で0.25%となる。

これは他の原発が地震に遭う確率より低いんではないかな。

夏だけ原発を稼働させて涼しくなったら速やかに停止することの

選択肢はなかったのだろうか?

それと全ての原発を夏の間だけ動かして、その他の月は停止する方が

浜岡原発を一年間停止するより、トータルの危険性は低くならないのかな。

感情的にならずに誰か冷静に計算してるのかね。

追伸:

ひゃー! なんだ今日のGoogle

めちゃくちゃクールじゃない!

Martha Grahamか...

2011年05月11日 Posted by igoten at 07:34 │Comments(0) │その他

ギャングの巣

冬暖かくて、夏涼しい理想的な住まい。

丈夫で軽くて掃除が簡単。

人間の家では無くギャングの巣である。

ホームセンターに2~3回くらい見に行ったが、

どれも気にいらない。

基本的に2匹を入れるにはどれも狭すぎる気がしたのだ。

しかも寒い時に温めるのが難しい。

もうこうなったら自分で作るしかない。

しかし鳥の巣は結構難しくて、大きくすると重くなるし、

軽くすると強度が弱くなる。

そこで思い出したのが会社に有った古いシルク印刷用のフレーム。

機械なんかの文字印刷に使うフィルムが貼ってある四角い

アルミのパイプで出来たフレームである。

このフレームは強度はかなり高いが信じられないほど軽い。

しかもある程度の幅を持っているので加工がしやすい。

これを使わない手は無い。

そこでこの70cmx50cmの四角いフレームを6枚使って、

キュービクルな外枠を作った。

そしてこの4面に金網を張って、べニア板で入り口を

作り下はプラスチックの板を置いた。

鳥の巣の完成だ。

結構大きいが片手で簡単に持ち上がる程軽いのだ。

そしてこの中にもう一つ木で作った小さな鳥の巣箱を作って、

その中には暖房用のアンカが入るようにした。

暖かい時は外の金網の巣箱に出て自由に飛び回り、寒くなると

アンカで温まった木で出来た巣の中に入ると言う構想である。

このインコ君たちは結構賢いので、すぐに学習して、暗くなると

小さい巣箱に入って寝る様になった。

金網の巣箱の掃除も簡単で小さい方の巣箱にも、入り口に

扉があり、鳥たちが入った時に閉めてしまえば、出ることは

出来ないので、この小さい巣箱を外に出して、大きい巣箱を

掃除することになる。

小さい巣箱は簡単に大きい巣箱から出るようにしてあるので、

これも掃除が簡単だし、夜はどこにでも置くことが出来る。

たとえば部屋の中で放鳥する時は、大きい巣箱に何か布を

掛けて暗くすると、鳥たちは小さい巣箱に入る、そこで

小さい巣箱を取り出して、部屋に置き入り口を開けると、ギャングどもは

喜んで巣箱から出て来る。

巣箱に戻す時は部屋を暗くすると、大抵の場合は自分で巣箱に

入る。

まあ何かクレームが有ったら改善しても良いのだが、やつらの

クレームは手に咬みつくことくらいなので、何をしてほしいかはなかなか

分からないのだが。

2011年05月10日 Posted by igoten at 07:57 │Comments(2) │ボタンインコ

出来高払い

上の写真は我が家の飼い犬コタの毎日散歩コースです。

今はリンゴの花が満開で、ここを通る時には

ほんのりとリンゴの花の香りがします。

もちろん匂いに敏感な犬にはその香りが分かるはずですが、

コタは雑草の中の匂いが気になるようで、ひたすら

草むらに鼻を突っ込んで歩いていきます。

この道の向こうには梓川の土手が広がっています。

本日は晴天でしたが風がとても強く、帽子を何回か

飛ばされながらの散歩となりました。

午後はアスパラに肥料を施しました。

今年はアスパラが豊作で、毎日数本ずつ食べています。

昨年の肥料が効いたのか太いアスパラがニョキニョキ出て来ています。

今まであまり肥料をやらなかったのですが、今年はたくさん出るので

ご褒美の施肥となりました。

アスパラは畑のブタと呼ばれて、肥料をこまめに与えないと

いけないのですが、なんせ面倒なので...^^;

肥料は主に発酵鶏糞ですが、少量の化学肥料もやってみました。

たくさん出来るとたくさん肥料を施す、我が家のアスパラは

出来高払いなのです。

2011年05月09日 Posted by igoten at 09:07 │Comments(0) │その他

ピッカピッカ

好物はヒマワリの種。

でも沢山はやらない。

『美味しい物は少ない』と言うこの世のならいを

鳥と言えども今のうちに教えておくのだ。

今食べているのはアワやヒエのシード(種)に

刻んだ小松菜を混ぜたものだ。

ボレー粉と言うカキの殻を砕いた物も少し入っている。

野菜だ! 野菜を食べるると羽もきらきら輝くし、

嘴もピカピカになる。

(気分で書いているので本当かどうかは不明です)

たくさん食べた後、じゃぶじゃぶ水に入って体を

清め、止まり木の上で羽をぶるっぶるんふるえば、

ピカピカのインコの出来上がりとなる。

2011年05月08日 Posted by igoten at 08:01 │Comments(4) │ボタンインコ

あぶねえ

中部電力浜岡発電所

世界一危ないとされていた原発が停止する。

いよいよ信州にも影響が出てきましたね。^^;

今から節電してもあまり効果は無いのだが練習は出来る。

問題は真夏の日中の消費電力だ、家庭は30%、企業が70%

の電力を消費している。

夜間に一生懸命照明を暗くしてもあまり意味は無い。

日中一番暑い時にクーラーを止めることが出来ればそれが

一番効果が有るのだが。

コンビニなんかの昼間の照明は全て消してしまえば結構

効果が有りそうな気がする。

昼間照明を消しているコンビニの方がクールだと皆が思い始めれば

結構節電は進むかも。

夜でも出来る仕事は夜にシフトする。

先ずは役所から、午後6時から仕事をスタートすれば

だいぶ節電になる。

一般の人もその方が便利かも。

昼間はテレビを観ない、電波を止めてしまうか、ニュースしか放送しない。

これは結構節電になる。

冷蔵庫に物を詰め込まない。

これもわずかだが節電になる。

休みを土日に集中させない。

2日ほど勤務日のカレンダーをシフトさせる。

これはかなり効果が有る。

真夏の電気料金を通常の3倍ほどに設定する。

そしてこれで増えた電気料金は災害復興資金にする。

これは結構効くぞ、でも倒産する会社が出て来るかも。

まあ色々手はあるな。

2011年05月07日 Posted by igoten at 08:24 │Comments(0) │その他

風に吹かれて

犬を連れて、咲き始めたリンゴ畑を通って梓川の

川辺を散歩する。

何か今年の春の梓川の水量がいつもに

比べて多い気がする。

気のせいだろうか?

梓川上流の安曇ダムは揚水式発電である。

昼間発電した水は火力発電所や原子力発電

所の深夜の余剰電力で、もう一度上のダムに

上げられて再び昼間の発電に使われる。

エンドレスである。

ただし今は福島の原発が止まっているので、

昼間発電に使われた水はそのまま溜められづに

放出されているのだろうか。

梓川の川辺に腰をかけて流れる水の音を

聞きながら、ぼんやりそんなんことを考えている。

連休は今日で終わりなのだ。

2011年05月06日 Posted by igoten at 07:18 │Comments(2) │その他

キュイーン

絶好の農作業日和(びより)。

朝から畑に。

例年なら郭公の鳴き声が聞こえるのだが、

今年はまだ聞かない。

でも鶯が鳴いている。

何処で鳴いてるか見ようと思っても。

鶯はなかなか姿を見せない。

リンゴの花もまだ咲き揃っていないし、

田植えも始まったばかりで、例年より10日程

遅れていると言う。

先ほどからカワラヒワが「キュイーン、キュイーン」と

良い声で鳴いている。

今年買った『ポチ』は働き者で、畑の堅いところを

あっという間に起こしてしまった。

反対方向にまわる刃が、まるでインコウが堅い種を

粉々に噛み砕くように固い土を柔らかく噛み砕いてくれる。

起こし終わった土は目が細かくてまるで上質な腐葉土のように見える。

今年は良い野菜が出来る予感。

朝から畑に。

例年なら郭公の鳴き声が聞こえるのだが、

今年はまだ聞かない。

でも鶯が鳴いている。

何処で鳴いてるか見ようと思っても。

鶯はなかなか姿を見せない。

リンゴの花もまだ咲き揃っていないし、

田植えも始まったばかりで、例年より10日程

遅れていると言う。

先ほどからカワラヒワが「キュイーン、キュイーン」と

良い声で鳴いている。

今年買った『ポチ』は働き者で、畑の堅いところを

あっという間に起こしてしまった。

反対方向にまわる刃が、まるでインコウが堅い種を

粉々に噛み砕くように固い土を柔らかく噛み砕いてくれる。

起こし終わった土は目が細かくてまるで上質な腐葉土のように見える。

今年は良い野菜が出来る予感。