とにかくおかしい

アメリカン・スクール

小島信夫 (著)

いやぁ、とんでもない小説があったものだ。

この「アメリカン・スクール」の中には8編の短編が

収められている。

これを読もうとしたきっかけは、村上春樹の

『若い読者のための短編小説案内』の中に

この短編集の中に収録されている『馬』と言う

短編に関する解説が載っているためである。

最初の短編は『汽車の中』と言う題名で、終戦直後の日本を

背景にしており、『佐野』と言う名前の男が、妻と二人で買出し帰り、

列車のデッキに片足だけ乗っけて片手でつかまり、走行中の列車から

落ちる落ちないのドタバタから始まる。

ドタバタと言っても、大立ち回りがあるわけではなく、ちょっと

そっちの足をもう少し中にどけてくれとか、お前の荷物が

顔の上に乗っかったとか、そういった小競り合いのドタバタである。

やがてこの男は、全く体の自由の利かない列車の中で

自身の生理的欲求に耐えられず、周りの嘲笑のなかで

水筒にトイレの代わりをさせてしまう。

この小説最初から最後までおかしいのであるが、なにが

おかしいかと言うと、何がおかしいんだろう、とにかくおかしい。

最後にこの夫妻列車の中で、自分たちの荷物を取られてしまう。

「今までなにしてたの」

「眠っていたのだ!」

「眠ったり、ご不浄したり、あんたは何のために汽車に

のっているの」

あみ棚の男が、今までにない真面目な顔をおこした。

「そいつはな、さっき、そこにおった小父さんが下したがな。

あんた知らへんなんだのか」

「僕は眠っていたから知らなかった」

「ああ盗られたわ、車掌さん!泥棒よ。まあ、どうしよう。

あの男だわ、あんまり何でも世話をやきすぎると思ったわ。

あんたは、それにも気がつかないで。

あんたが意気地なしだからよ。あの中には。。。。」

と言って細君は急に言葉をきって、車掌の方を眺めたが、

「馬鹿!けちで意気地なしで、汚くて、そのくせ物は

気前よく盗られる。よくも自分の体は盗られないわね。」

佐野は自分のからだも序(ついでに)に盗られてしまえばよかったと

思った。

表題の「アメリカン・スクール」も、もうなんか可笑しいし、

村上春樹に言わせると、あっちの世界に行きそうで、

危ういところで留まっている小説なのだ。

更にこの中の『馬』と言う短編は、こっちの世界にいるようで

すでにあっちの世界にいるようなそんな危ない小説で、

とてつもなく可笑しい。

この小説とても私ごときが解説できる代物ではなく、

明日再び村上春樹の『若い読者のための短編小説案内』に

登場願う。

とにかくこの短編集は、小説を読んで一度頭がおかしく

なりたい人には是非お勧めの短編集なのだ。

ああおかしい!

2009年07月31日 Posted by igoten at 07:04 │Comments(4) │読書

代筆屋

代筆屋 辻仁成

私は毎年年賀状だけは自筆ですべて書くことにしている。

20年位会っていない旧友は、『おまえなーそろそろ年賀状

位PCで打ち出せるようになった方がいいんじゃないか。』

と書いてくる。

私が家に4台のPCを持つコンピューター・フリークなのを知らないのだ。

でも手書きの文字はいいなぁ、文字に表情があってどんな

気持ちでその人が文章を書いたかわかるような気がする。

さてこの本は面白い、『代筆屋』と言うものを題材にした小説である。

『代筆屋』とは他人に代わってラブレターや断わりの手紙、

はては亡くなった人からの手紙も書いてしまうのだ。

この本には実に美しいい手紙の文章が出てくる。

読み終わった後は何か自分でも誰かに手紙を書きたくなるような

そんな小説である。

著者はミュージシャン、映画監督、作家の顔を持ち中山美穂の夫でもある

辻仁成である。

[出版社からの内容紹介]

『どうしても伝えなきゃいけない想いがある。

自分では表現できないほど強い想いがー。

舞台は、吉祥寺の井の頭公園のそばにあるカフェ「レオナルド」。

小説家のはしくれの「私」は、口コミで広がった「代筆屋」として

、恋に悩む青年から、88歳の老女まで、

老若男女のさまざまな想いの代筆を依頼されます。

恋あり、別れあり、喜びあり、悲しみあり、

依頼人らの人生模様と切実な想いは、

手紙を通してあなたの胸を優しく包みこみます。

思わず大切な人に手紙を書きたくなる一冊です。』

心温まるような手紙を読みたい人はぜひ読んで欲しい。

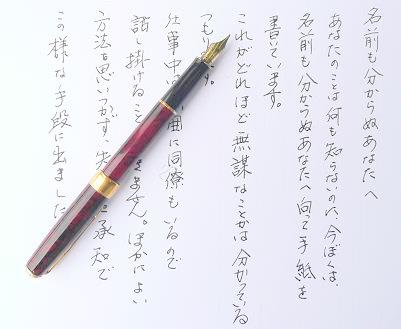

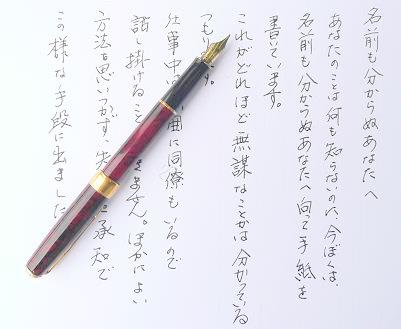

私の愛用の万年筆である、ペン先は羽のように柔らかいのに

しっかりと紙の上を擦る感覚が指に伝わってくる。

残念なことに最近では殆どこの万年筆の出番はない。

たまにはこの万年筆で何か書いてみたいな。

20年位会っていない旧友は、『おまえなーそろそろ年賀状

位PCで打ち出せるようになった方がいいんじゃないか。』

と書いてくる。

私が家に4台のPCを持つコンピューター・フリークなのを知らないのだ。

でも手書きの文字はいいなぁ、文字に表情があってどんな

気持ちでその人が文章を書いたかわかるような気がする。

さてこの本は面白い、『代筆屋』と言うものを題材にした小説である。

『代筆屋』とは他人に代わってラブレターや断わりの手紙、

はては亡くなった人からの手紙も書いてしまうのだ。

この本には実に美しいい手紙の文章が出てくる。

読み終わった後は何か自分でも誰かに手紙を書きたくなるような

そんな小説である。

著者はミュージシャン、映画監督、作家の顔を持ち中山美穂の夫でもある

辻仁成である。

[出版社からの内容紹介]

『どうしても伝えなきゃいけない想いがある。

自分では表現できないほど強い想いがー。

舞台は、吉祥寺の井の頭公園のそばにあるカフェ「レオナルド」。

小説家のはしくれの「私」は、口コミで広がった「代筆屋」として

、恋に悩む青年から、88歳の老女まで、

老若男女のさまざまな想いの代筆を依頼されます。

恋あり、別れあり、喜びあり、悲しみあり、

依頼人らの人生模様と切実な想いは、

手紙を通してあなたの胸を優しく包みこみます。

思わず大切な人に手紙を書きたくなる一冊です。』

心温まるような手紙を読みたい人はぜひ読んで欲しい。

私の愛用の万年筆である、ペン先は羽のように柔らかいのに

しっかりと紙の上を擦る感覚が指に伝わってくる。

残念なことに最近では殆どこの万年筆の出番はない。

たまにはこの万年筆で何か書いてみたいな。

2009年07月30日 Posted by igoten at 07:18 │Comments(6) │読書

知足

まずこの表紙どうであろうか?

私ならこんな表紙にするが。

この小説を初めて読んだのは、

息子が中学3年生の時で、なにげなく息子の

国語の本をパラパラめくっていたら、この小説が

載っていた。

高瀬舟は罪人を運ぶ船底の平らな木造船である。

この物語は護送の役目の同心・羽田庄兵衛が喜助と言う

罪人を護送中に喜助がいかにも晴れやかな顔をしている事を

不審に思ったことから始まる。

極貧に喘いでいた喜助は、島送りになったら食べさせてもらえる上に

鳥目200文を頂戴して有難いと言う。

喜助の犯した罪は自殺を図って死にきれず苦しんでいる弟に

手を貸し死なせてやったということだった。

この小説はいわゆる「知足」と言うことと、「安楽死」と

言うことをテーマにしている。

「知足」とは吾唯知足(われただたるをしる)と言う釈尊の

言葉であり、人は欲望を無限に膨らませてはならないという教えである。

2年位前までTBS系で『ウルルン滞在記』と言う番組をやっていた。

私はこの番組が好きでよくみていたいたが、何も持たず

ただ大家族だけの原住民が、本当に幸せそうね暮らしていた。

あれが『知足』であろう。

一方、有り余るほどの『物』に囲まれていても、一向に心は休まらず、

ただ明日への不安だけを募らせている日本人。

持っても、持ってもまだ持ちたいという餓鬼のような無限地獄に、

日本人はいつから陥ってしまったのかな。

『知足』という言葉に一番遠い国がアメリカ、次が日本そしてそれを

中国がものすごい速度で追いかけている、そんな気がする。

『安楽死』に関してはさすが森鴎外は医者だけあって、当時から 問題意識を持っていたのだろう。

この物語に登場する喜助が、弟を殺したという罪の意識を 全く持っていない所に、森鴎外自身の安楽死に対する考え方の 一端が見える。

森鴎外の文は旧仮名使いで少し読みにくいところはあるが

素晴らしい美文である。

其日は暮方から風が歇(や)んで、空一面を蔽つた薄い雲が

月の輪廓をかすませ、やうやう近寄つて來る夏の温さが

兩岸の土からも、川床の土からも、靄になつて

立ち昇るかと思はれる夜であつた。

更にこの小説の最後の文章も素晴らしい文である。

次第に更けて行く朧夜に、沈默の人二人を載せた高瀬舟は、

黒い水の面をすべつて行つた。

黒い水の面をすべつて行つた。

いずれにしろこの作品はゆっくり読めば読むほど

心の中に染み込んでいくような名作である。

この小説を読みたい方は、 『高瀬舟 』をどうぞ。

2009年07月29日 Posted by igoten at 07:10 │Comments(5) │読書

わー! いい本に出会った

村上春樹著

遠い太鼓

村上春樹は37歳から40歳までに3年間日本から離れて暮らしている。

彼は主にギリシャやイタリアに滞在している。

そしてその間に「ノルウェイの森」と「ダンス・ダンス・ダンス」を書いた。

この本はその3年間の間に書きためたエッセイである。

私はいろいろなエッセイを読んだが、この本は間違いなく超一級品である。

すばらしい旅行記である。

読んでいくと、目の前にイタリアやギリシャの町や村が現れる。

軽く爽やかに、ウイットに富んでしかも本質を実によくとらえている。

文章はとても透明で、安定感がある。

この本を読んでいるとなぜか無性に絵が描きたくなる、なぜだろう?

多分このエッセイは私が今まで読んだ中で一番すばらしいエッセイ だと思う。

芥川賞の選考委員は間違わなかったな、

確か丸谷才一がほめちぎっていたっけ。

こんな面白い場面も出てくる。

彼は走ることが好きで、どこの場所に行っても走っている。

シシリー滞在中ジョギングの度に追いかけて吠える意地悪な

犬がいた。

それである日、僕はこちらからつかつかと犬の方に寄って行った。

そして犬と僕とは正面からじっと睨みあった。

僕が身をかがめて「んのやろー」という目つきで睨みつけると、

犬のほうも、「お、そーいう気か」という風にううううと低く

うなりながら、睨み返してきた。

僕もこんなに真剣に意識的に犬と喧嘩したのは初めてだったので、

最初のうちはどうなるものかいささか心配だったのだが、

そのうちにこれはこっちの勝ちだと確信した。

犬の目の中にとまどいがの影が見えたからである。

僕のほうから犬に向かっていったことで犬は犬なりに、

混乱してとまどっていたのである。

案の定、五、六分睨み合ったあとで一瞬犬が目をそらせた。

その一瞬を狙って、僕は十センチくらいの至近距離から

犬の鼻先めがけてあらん限りの大声で(もちろん日本語で)、

てめえ、ばかやろ、ふざけんじゃねえ!

と怒鳴りつけた。

それ以来その白犬は一切僕を追いかけてこなくなった。

ときどき僕のほうから冗談で追い掛けると逃げていく様になった。

きっと怖かったんだろうな。

でもやってみると、犬を追い掛けるというのは、

けっこう面白いものである。

そして犬と僕とは正面からじっと睨みあった。

僕が身をかがめて「んのやろー」という目つきで睨みつけると、

犬のほうも、「お、そーいう気か」という風にううううと低く

うなりながら、睨み返してきた。

僕もこんなに真剣に意識的に犬と喧嘩したのは初めてだったので、

最初のうちはどうなるものかいささか心配だったのだが、

そのうちにこれはこっちの勝ちだと確信した。

犬の目の中にとまどいがの影が見えたからである。

僕のほうから犬に向かっていったことで犬は犬なりに、

混乱してとまどっていたのである。

案の定、五、六分睨み合ったあとで一瞬犬が目をそらせた。

その一瞬を狙って、僕は十センチくらいの至近距離から

犬の鼻先めがけてあらん限りの大声で(もちろん日本語で)、

てめえ、ばかやろ、ふざけんじゃねえ!

と怒鳴りつけた。

それ以来その白犬は一切僕を追いかけてこなくなった。

ときどき僕のほうから冗談で追い掛けると逃げていく様になった。

きっと怖かったんだろうな。

でもやってみると、犬を追い掛けるというのは、

けっこう面白いものである。

ドイツ人に関してこんな面白い分析をしている。

ドイツ人というのはいろんな特殊能力を有している。

ひとつは何でも美味しそうに食べるという能力である、

もうひとつはどんな季節にでも日光浴ができるという

能力である。

僕らは彼らとシーズン・オフの奇特な旅行者どうしの

簡単な挨拶を交わす。

不思議なことだが、彼らは全然退屈していないように

見える。

本当に変わった人たちだ。

こんな風にドイツ人を批評した文は初めて見たが、ひとつは何でも美味しそうに食べるという能力である、

もうひとつはどんな季節にでも日光浴ができるという

能力である。

僕らは彼らとシーズン・オフの奇特な旅行者どうしの

簡単な挨拶を交わす。

不思議なことだが、彼らは全然退屈していないように

見える。

本当に変わった人たちだ。

まさにこのとうりだな。

ちょっと面白いところを切り出したが、この本の本当に

すばらしいところはギリシャやイタリアの風景や生活を描写

するとともに、そこで暮らす人やそれにかかわった自分の心境を

とてもよく表現している所である。

好きになるだろう。

この本を読んで困ることは、無性に何処か遠くに旅をしたくなる

ことである。

それにしてもアマゾンの書評にこれだけたくさん★が並ぶのも

珍しい。

よい本に出会ったものだ。。。

2009年07月28日 Posted by igoten at 07:30 │Comments(3) │読書

やがて楽しき花火かな

7月25日は波田町の『さいさい祭』であった。

このお祭りの最大のイベントはなんと言っても

花火大会である。

『さいさい祭』は波田町扇子田運動公園で行われるが

我が家からは3kmくらい離れている。

これは結構中途半端な距離で、車で行くのは近すぎるし

歩いていくには遠すぎる。

花火と言うものは、光と音の両方で楽しむもので、

あまり遠くで見ると音の迫力が伝わってこない。

やはりあのズシーンと響く音がなんともいえないのである。

この波田の花火大会、昔は松本電鉄の波田駅の横の

運動場で行われた。

打ち上げる場所と見る席が50m位しか離れていなかった。

大きい花火を打ち上げると、先ずズーンという大地を

揺るがす音がする、そして真上に大輪の花火が開き

少しして花火の燃えカスが上からばらばらと落ちてくる。

そして最後は、花火の煙と焦げ臭いにおいがやって来る。

もうこれでもか、これでもかと言う位楽しませてくれた。

さて迷った挙句今年は女房と2人で折りたたみ式の

いすを持って、歩いて見に行くことにした。

ただし午後の4時頃はざーざーぶりの雨、今日は中止かと

思ったが、花火開始の8時頃には雨が上り花火大会が

始まった。

夜の8時、私は女房と二人梓川の土手の上に陣取ってそこで

花火を見ることにした。

そこからだと、視界をさえぎるものが無く、絶好の場所なのだ。

周りに人影は殆ど無く、所々に車が止まっているだけである。

暑いときは川風が上がって来る。

やがて「ドーン」と花火が上がる。

「わー、きれいね」

「きれいだな」

「人生とは実にすばらしい。」

というような会話に我が家では絶対無いならない。

ではどのようになるか実況中継をしてみる。

「ドーン」

「ワー!きれいね。」

「でもちょっと今年は迫力が無い気がするわ。」

「不景気だからな。」

「あそこの花火のちょっと左に光っているのは何かしら、

まぶしいわね。」

「街灯か何かだろう、こういうときは切っとく

訳にはいかんのかな。」

「ドーン」

「ドーン」

(花火はしばらくすると飽きてくる。)

「そろそろビールでも飲まない?」

「そうだな、雨でも降ってくれば、早く帰らなくては

ならないからな。」

(こういうときは殆ど意見が一致する)

「プツッ」「プツッ」(缶ビールを開ける音)

「ガサガサガサ」(つまみのポテトチップを開ける音)

「。。。」

(しばらくはごくごくというビールを飲む音と、

ぱりぱりとポテトチップをかじる音。)

「ドーン」

「ドーン」

「パリパリ」

(しばらくして雨がポツポツ降ってくる)

「あ!雨だ」

(私はあわててポテトチップの袋の蓋をしめて

ふと女房の方を見ると、なんと女房は

ちゃっかり傘をさしているではないか。

そういえば家をでる時傘を持って行く行かないの

軽い論争があり、結局女房だけ傘を持って

きたのである。

こういう時は何も言わないに限る。

幸い雨は直ぐにやんだ。)

「ドーン」

「ドーン」

(やがて又二人は飽きてくる)

「もう少し近くに行ってみようか?」

「そうね、向こうの道くらいまで行った方が

いいかもしれない、ここでは放送も聞こえないし。」

(ふたりはいすをたたんで、再び歩き始める、ところ

どころに車が止まっていて、車の中から花火を見ている

人がいる。)

「この辺にしようか?」

「そうね、なんか放送も聞こえるし」

(やがて二人は又いすを開いて座る)

「ドーン」

「ドーン」

(しばらくして又飽きてくる)

「コタも連れてくればよかったかな?」

「犬なんか連れて来てもだめよ。

どうせその辺の藪の中を嗅ぎまわるだけで、

ゆっくり花火なんてみれないもの。」

「。。。」

「ドーン」

「ドーン」

「持ってきたせんべい食べる?」

「そうだな」

「ガサガサガサ」(せんべいの袋を開ける音)

「ぱりぱり、ぱりぱり」(せんべいを食べる音)

「ドーン」

「ぱりぱり、ぱりぱり」

「ドーン」

「ぱりぱり、ぱりぱり」

こうして花火大会の夜は厳(おごそか)かにして、騒がしく

更けていった。

2009年07月27日 Posted by igoten at 07:28 │Comments(5) │その他

犬が来た日

我が家の愛犬コタの親は、広い農園のような

所を自由に飛びまわっていた。

そんなわけでコタも生まれてからずっと自由に野原や川を

飛び回っていた。

コタは我が家にもらわれて来てからも、我が家の

庭を所狭しとばかり飛び回ったために、

私はコタの飛び回りそうな場所にある、

石や木の根っこをコタがつまづかない

様に片付けた。

家に来て3日目、その日も朝からコタは飛び回って

遊んでいたが、ふと私が気が付くとコタが居ない。

どこか我が家の敷地から飛び出して、川にでも

落ちたら大変と、女房も呼んで探したが見つからない。

それでもと思って犬小屋を覗いたら、遊び疲れたコタが

のんきそうに寝ていた。

所を自由に飛びまわっていた。

そんなわけでコタも生まれてからずっと自由に野原や川を

飛び回っていた。

コタは我が家にもらわれて来てからも、我が家の

庭を所狭しとばかり飛び回ったために、

私はコタの飛び回りそうな場所にある、

石や木の根っこをコタがつまづかない

様に片付けた。

家に来て3日目、その日も朝からコタは飛び回って

遊んでいたが、ふと私が気が付くとコタが居ない。

どこか我が家の敷地から飛び出して、川にでも

落ちたら大変と、女房も呼んで探したが見つからない。

それでもと思って犬小屋を覗いたら、遊び疲れたコタが

のんきそうに寝ていた。

2009年07月26日 Posted by igoten at 07:30 │Comments(2) │その他

ネコの巣

以前ヒマラヤンと言うネコを飼っていたことがあった。

暗闇(くらやみ)で目が青くひかり、耳の先に少しばかりの

黒い毛があって、それがアクセントとなり、きりりとした

可愛いいネコで有ったが一歳くらいの時、突然死んでしまった。

車にはねられたのかも知れなかったが、見た限りでは外傷はなかった。

「洋ネコはだめだな。今度飼うなら純然たる日本ネコにしよう。」

私はそう言った。

しばらくして夕食時の家族会議で新しいネコを飼うことになった。

地元の新聞の『あげます』欄で、「子ネコあげます、種類 トラネコ」

というのを見つけ、私と妻と私の母と息子の4人で、

新聞に書いてあった住所に、お礼の魚の缶詰を持って、

子ネコをもらいに出かけた。

お礼はネコの飼い主に上げるのではなく、子ネコの親にあげるのだ。

昔は鰹節を持って行ったものだと母が言う。

ビニール袋に入った鰹節だとあまりにも艶消しなので

魚の缶詰にしたのである。

家を出る前に私はもらって来る子ネコの為に、

家の外での居場所を作ってやろうと、家の外の下駄箱の上に

段ボール箱を乗せ、その中に布を敷いて寝床を作った。

いわゆるネコの巣である。

子ネコだとちょっと下駄箱の上に登りにくそうなので、所々に

板を出して、下からネコが登り易いように細工をした。

新聞にでていた家は団地の中の、こじんまりした平屋の家であった。

出迎えてくれたその家の奥さんは32~33才くらいで

私たちが前もって訪問を告げてあったので、3匹の子ネコを

腕に抱えて、「気に入りますかね」と少し心配そうに私の息子の

顔を見て言った。

「普段はあすこにいるのよ。」とその奥さんは玄関を入って

すぐの右側の人の背丈位の高さの下駄箱の上の方を指して言った。

そこのは小さなダンボール箱が置いてあった。

奥さんが抱いていた子ネコは我々が思っていた通りのごく普通の

日本ネコだったので、我々はそのうちの一匹をももらい受けて、

家族4人にこにこしながら帰ってきた。

家に着いて、妻が子ネコを抱いて車から降り、家の近くの地面

にそっと置くと、その子ネコはためらわず、そばにあった

私が居場所を作ってやった下駄箱の上にトントンと

上がって、あっけにとられて見ている我々をしり目に

その巣の中に入り丸くなった。

我々家族は相談してその子ネコに『ねろ』と言う名前を付けた。

そしてねろはその日から我が家の住人になった。

2009年07月25日 Posted by igoten at 07:28 │Comments(0) │その他

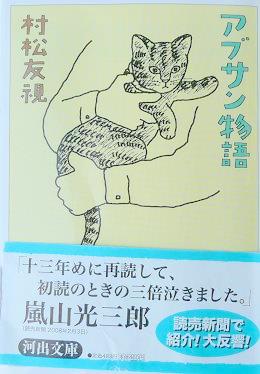

アブサン物語

これは小説家村松友視が21年間飼っていた愛猫

アブサンに関するエッセイである。

正直なところ愛猫家がこの本を読んだら、たぶん

少し物足りなく思うかもしれない。

「うちのネコの方がもっと可愛いし、これ以上

面白い逸話はたくさんあるのに。」こう思う

はずである、私もそうであるから。

まあそう思っただけでこの本を読んだ価値があるのかも

知れない。

しかし私はこうも思う、本当に面白いのはネコがいろいろ

することを見るのではなく、いい年をした大人が、

ネコにふり回されて、いちいちあたふたすることである。

なぜなら私もそうであるから。

この本の一節を紹介しよう。

ここには生まれてこの方ネコを飼ったことがない

作者の奥さんが登場する。

ネコを飼ったことがない人はこんなもんかな。

何しろこの本ネコに関しては有名な本らしいので、

ネコ好きの人は一度読む義務があるのだ。

そして読んだ後に「やっぱりうちのネコの方が可愛いな」

と思った人は間違いなく、ネコ馬鹿である。

それと本の最後の小池真理子の『解説』が実に

いい、これを読むだけでもこの本を買う価値が

有るかも。

小池真理子 解説 より

アブサンに関するエッセイである。

正直なところ愛猫家がこの本を読んだら、たぶん

少し物足りなく思うかもしれない。

「うちのネコの方がもっと可愛いし、これ以上

面白い逸話はたくさんあるのに。」こう思う

はずである、私もそうであるから。

まあそう思っただけでこの本を読んだ価値があるのかも

知れない。

しかし私はこうも思う、本当に面白いのはネコがいろいろ

することを見るのではなく、いい年をした大人が、

ネコにふり回されて、いちいちあたふたすることである。

なぜなら私もそうであるから。

この本の一節を紹介しよう。

ここには生まれてこの方ネコを飼ったことがない

作者の奥さんが登場する。

このときカミサんが”疲れ切った顔で座り込んでいた”

理由など、私に想像も出来ないことだった。

「どうしたらいいのか分からなくて。。。」

カミサンは、私の顔を見ると救われたようにな表情に

なった。

「何がわからないの」

「この仔ネコが怒っているわけが。。。」

「怒っている?」

「そう、ゴロゴロ喉をならして怒っているんだけど、

なぜ怒っているのかが分からなくて」

理由など、私に想像も出来ないことだった。

「どうしたらいいのか分からなくて。。。」

カミサンは、私の顔を見ると救われたようにな表情に

なった。

「何がわからないの」

「この仔ネコが怒っているわけが。。。」

「怒っている?」

「そう、ゴロゴロ喉をならして怒っているんだけど、

なぜ怒っているのかが分からなくて」

ネコを飼ったことがない人はこんなもんかな。

何しろこの本ネコに関しては有名な本らしいので、

ネコ好きの人は一度読む義務があるのだ。

そして読んだ後に「やっぱりうちのネコの方が可愛いな」

と思った人は間違いなく、ネコ馬鹿である。

それと本の最後の小池真理子の『解説』が実に

いい、これを読むだけでもこの本を買う価値が

有るかも。

夫がノミだらけの三毛の子猫を連れてマンションの

エレベーターから降りてきた。

ついて来ちゃったんだ、一晩、泊めてやろうよ、

と言われ、内心、「汚いなあ」と思いつつも

しぶしぶ承知した私は、夜が明けた頃、すでに

その子猫に猛烈な恋をしていた。

こんなはずじゃない、と思いながら、スリスリと

足に身体ををなすりつけてくる猫の柔らかさ、

温かさは私と言う人間が頑なに抱き続けていた

価値観を大逆転させた。それはあたかも、恋の

魔法にかけられたような一瞬であった。

エレベーターから降りてきた。

ついて来ちゃったんだ、一晩、泊めてやろうよ、

と言われ、内心、「汚いなあ」と思いつつも

しぶしぶ承知した私は、夜が明けた頃、すでに

その子猫に猛烈な恋をしていた。

こんなはずじゃない、と思いながら、スリスリと

足に身体ををなすりつけてくる猫の柔らかさ、

温かさは私と言う人間が頑なに抱き続けていた

価値観を大逆転させた。それはあたかも、恋の

魔法にかけられたような一瞬であった。

2009年07月24日 Posted by igoten at 07:28 │Comments(2) │読書

犬と野イチゴ

もし地上から全ての犬と猫が消えてしまったら、

人の生活はどんなにか味気ないものになってしまうだろう。

私の会社の同僚で、犬など絶対に飼わないと日頃から

公言している者が居た。

ある時会社の横の空き地に、ダンボール箱に入れた

子犬の捨て犬があった。

そして誰かがその子犬を会社に持ち込んで、

飼い主を募集した。

やがてくだんの、絶対犬など飼わないと主張した

同僚が来て、ちょっと犬を抱き上げてみて

何も言わずそのまま家につれて帰ってしまった。

もう抱き上げた時に勝負は決まっていた。

子犬の勝ちである。

あの握りこぶし2つ位の大きさの子犬を抱き上げて、

その目を見た後、その誘惑を振る切れる人が居たら、

その人は相当に意思の強い人であるが、

多分その人の人生は退屈なものだろうと思う。

さて我が家の愛犬コタは2度の飯より散歩が

好きである。

休みの日は必ずといって良いほど私が、

梓川の川辺を散歩に連れて行く。

鳥が鳴いていて、自然が有って、今は野イチゴがなっている。

いろんな国に行ったけれど、結局私はここが一番

好きである。

この前中年の夫婦がその野イチゴ取っていたけど

あの野イチゴは食べない方がいいな、

時々コタがマーキングしてるから。

すばらしい自然の中を颯爽と歩くコタと僕。。。

あれ!なにしてるの。

コタは友達だから、散歩のときに僕の足におしっこをかけたことは 忘れてあげる。

最近村上春樹のエッセイにハマっている、あれを読むと、

何か水彩画のようなものを書きたくなる。

2009年07月23日 Posted by igoten at 07:28 │Comments(5) │その他

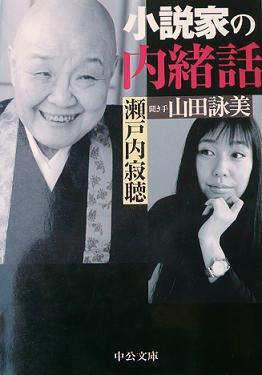

小説家の内緒話

出版社 / 著者からの内容紹介

「瀬戸内さんは、作家が芸術家であることにすごく意識的ですよね」(山田)

「そうです。私はいつだって自分は芸術家だと信じて生きています」(瀬戸内)

読者から絶大な支持を受け、小説の可能性に挑戦し続ける二人の作家が

「私小説」「死」「女と男」について、縦横に語りあう。

内容(「BOOK」データベースより)

読者から絶大な支持を受け、小説の可能性に挑戦し続ける二人の作家が

「私小説」「死」「女と男」について、縦横に語りあう。

「瀬戸内さんは、作家が芸術家であることにすごく意識的ですよね」(山田)

「そうです。私はいつだって自分は芸術家だと信じて生きています」(瀬戸内)

読者から絶大な支持を受け、小説の可能性に挑戦し続ける二人の作家が

「私小説」「死」「女と男」について、縦横に語りあう。

内容(「BOOK」データベースより)

読者から絶大な支持を受け、小説の可能性に挑戦し続ける二人の作家が

「私小説」「死」「女と男」について、縦横に語りあう。

[記]

この本は、瀬戸内寂聴と山田詠美の対談集である。

私は山田詠美の作品は読んだことがないのだが、

この対談は実に面白い。

「ここまで言うか」と言うところまで書いてある。

多分この二人年齢は離れているが、かなり似ている

所があるのだろう。

この対談に中で、

(山田)

いろいろなところにに住まわれて、旅行もされて、

どこか、瀬戸内さんが「ここへ行くとほっとする」と

いう場所はありますか?

(瀬戸内)

そうね、インドへ行くと、何かほっとする。

。。。

わたしインドへ行くと、とても安心するのよね。

大地に座れ、大地に寝られる、そういう感じが

ありますよ。

10年も前に、例えば霊鷲山へ行くでしょ。10年

経って行っても、同じお巡りさんがいて、「おお、来たか」

なんて言うの。

時間というものがね、ちょっとあそこは違うんだと思う。

確かにインドは時間が止まっているような、何かが違う気がする。

ごみごみしたニューデリーを出て車で30分も走ると、

見渡す限りの麦畑があって、所心にポツンと小屋が建っている。

何かこう「ガンダーラ」を探しに行きたくなる国である。

この本は、瀬戸内寂聴と山田詠美の対談集である。

私は山田詠美の作品は読んだことがないのだが、

この対談は実に面白い。

「ここまで言うか」と言うところまで書いてある。

多分この二人年齢は離れているが、かなり似ている

所があるのだろう。

この対談に中で、

(山田)

いろいろなところにに住まわれて、旅行もされて、

どこか、瀬戸内さんが「ここへ行くとほっとする」と

いう場所はありますか?

(瀬戸内)

そうね、インドへ行くと、何かほっとする。

。。。

わたしインドへ行くと、とても安心するのよね。

大地に座れ、大地に寝られる、そういう感じが

ありますよ。

10年も前に、例えば霊鷲山へ行くでしょ。10年

経って行っても、同じお巡りさんがいて、「おお、来たか」

なんて言うの。

時間というものがね、ちょっとあそこは違うんだと思う。

確かにインドは時間が止まっているような、何かが違う気がする。

ごみごみしたニューデリーを出て車で30分も走ると、

見渡す限りの麦畑があって、所心にポツンと小屋が建っている。

何かこう「ガンダーラ」を探しに行きたくなる国である。

ところで山田詠美ってどれだっけ?