犬の夏休み

夏になると私には楽しみが1つある。

それは我が愛犬コタを梓川の川辺に連れて行って

水浴びをさせることである。

犬は殆どの場合、最初はひどく水を怖がる。

コタも始めは水を怖がり、散歩に連れて行っても

ほんの少しの水溜りでもよけて歩いた。

ところが私の熱心な指導のもと、コタは見る見る

うちに泳ぐことを覚え、今では涼しげに優雅に泳ぐ。

犬の体は泳ぐのにとても都合よく出来ている。

水の中に入ると調度鼻から上が出て、呼吸が出来る。

後はちょっと例の犬かきで泳ぐだけである。

ひと泳ぎし終わったら、どさくさにまぎれて、

コタにシャンプーをかけて手ですり込む。

そしてもうひと泳ぎして、リンスもしてもらって、

さっぱりして帰ってくる。

不順な天候のため、川の水かさが多く

濁っていて泳ぐことが出来ないで

ボーゼンとたたずむコタと僕。

右上にはカッコーが飛んでいる。

2009年07月21日 Posted by igoten at 07:28 │Comments(2) │その他

献血が出来ない

『私は献血が出来ない体である。』

それは血そのものが悪いわけでは無い。

私の血は自慢ではないが、多少コレステロールが高いだけで、少なくても

肝機能や白血球、赤血球の数など何の以上も無く、優等生である。

ではなぜ献血できないのか、それは 「ある時期、ある期間特定のヨーロッパの地域に滞在していたからである。」

『つまり狂牛病の疑いこれあり』

との事で、献血の始めに書かされる調査票を出すと、

冷たい目で献血会場から追い出される。

『イギリスでの献血はどうなっているんだ!』

と叫びたいところであるが、

日本の献血会場でそんなことを叫んでもどうにもならないことは良く

わかっている。

女房の場合は更に悲惨で、緊急で輸血が必要な知人のために、勇んで献血に

出かけたが、やはり同じ調査票を書かされ、献血不適格

と言うことで、

と言うことで、病院から追い出されしょげ返って帰ってきた。

「1980年から1996年の間に英国滞在歴が1日以上の

ある人の献血を制限する措置がとられます。

この制限は世界一厳しいもので、全国的にみて3.6%程度

の献血者減になると想定されました。」

「なんでこんなもん世界一厳しくする必要があるんだ!」

献血会場から社会的責任を果たしたような、すがすがしい顔で

出てくる人たちを横目でにらみながら、もしかしたら一生この満足感

とは無縁で有るかも知れないと嘆くのである。

私: 「献血が出来ないということは、狂牛病の疑いが

有るということですか?」

係員: 「いや、そう言うことではなく念のために。」

私: 「念のためということはやっぱり疑っているんでしょ。」

係員: 「一応規則でそうなっているもので......」

私: 「規則があるということは可能性があるということですよね。」

係員: 「.....」

献血会場の受付の人にあたっても仕方がないか....

そう言えば最近物忘れが多くなってきた気がする、もしかしたら

あの時食べたローストビーフ

が

が 。。。

。。。

2009年07月20日 Posted by igoten at 07:28 │Comments(6) │その他

ノルウェイの森/村上春樹[1]

僕は37歳で、そのときボーイング747のシートに座っていた。

その巨大な飛行機はぶ厚い雨雲をくぐり抜けて降下し、

ハンブルグの空港に到着しようとしているところだった。

。。。

やれやれ、またドイツか、と僕は思った。

。。。

飛行機が着地を完了すると禁煙のサインが消え、

天井のスピーカーから小さな音でBGMが流れ始めた。

それはどこかのオーケストラが甘く演奏する

ビートルズの「ノルウェイの森」だった。

そしてそのメロディーはいつものように僕を

混乱させた。

いや、いつもとは比べものにならないくらい激しく

僕を混乱させ揺り動かした。

その巨大な飛行機はぶ厚い雨雲をくぐり抜けて降下し、

ハンブルグの空港に到着しようとしているところだった。

。。。

やれやれ、またドイツか、と僕は思った。

。。。

飛行機が着地を完了すると禁煙のサインが消え、

天井のスピーカーから小さな音でBGMが流れ始めた。

それはどこかのオーケストラが甘く演奏する

ビートルズの「ノルウェイの森」だった。

そしてそのメロディーはいつものように僕を

混乱させた。

いや、いつもとは比べものにならないくらい激しく

僕を混乱させ揺り動かした。

小説「ノルウェイの森」はこのように始まる。

初めて読む人はもしかしたら物物語はヨーロッパを

舞台にした物語だろうと思うかもしれないが、しかし

ここから画面は17年前のあの草原をパンするのである。

実はこのプロローグの画面は「ノルウェイの森」

エピローグの画面から続いている。

17年前『直子』を失うという限りなき喪失を味わった

『僕』はどこかわからない場所から、恋人の『緑』

に電話をかける。

そしてここでこの物語は終わるのである。

読者はいった『僕』がこの後立ち直れたのだろうか

という疑問を持つが、実はこの小説の一番初めに

その答えがあるのかもしれない。

17年後の僕は少なくても最新鋭の旅客機に乗り

ヨーロッパ一大きいハンブルグの空港に居て、

又ドイツかと思っているのである。

余談では有るが、村上春樹はその著

『村上朝日堂はいかにして鍛えられたか』

のなかで、

『十年以上前のことだが、僕はある雑誌の取材のために

ドイツ旅行をしていて、その中の企画のひとつとして

ハンブルグの売春宿をまわっていた。

と書いている。』

ドイツ旅行をしていて、その中の企画のひとつとして

ハンブルグの売春宿をまわっていた。

と書いている。』

さて村上春樹は

『遠い太鼓』

の中で40歳になろうとした時

3年間旅に出たといっている。

その三年間に僕は二冊の長編小説を書いた。

ひとつは『ノルウェイの森』でありもうひとつ

は『ダンス・ダンス・ダンス』である。

。。。

僕は『ノルウェイの森』をギリシャで書き始め、

シシリーに移り、それからローマで完成した。

。。。

もし日本にいても、もう少し時間はかかったかも

しれないけれど、僕はやはり同じように二冊の

小説を書いていただろうと思う。僕にとって

『ノルウェイの森』と『ダンス・ダンス・ダンス』

は、結果的に書かれるべくして書かれた小説である。

でももし日本で書かれたとしたら、このふたつの作品は

今あるものとはずいぶん違った色彩を帯びていたのでは

という気がする。

端的にいうなら、僕はこれほど垂直的にふかく「入って」

いかないだろう。

よくも悪くも。

つまり『ノルウェイの森』は彼の普段の小説よりもひとつは『ノルウェイの森』でありもうひとつ

は『ダンス・ダンス・ダンス』である。

。。。

僕は『ノルウェイの森』をギリシャで書き始め、

シシリーに移り、それからローマで完成した。

。。。

もし日本にいても、もう少し時間はかかったかも

しれないけれど、僕はやはり同じように二冊の

小説を書いていただろうと思う。僕にとって

『ノルウェイの森』と『ダンス・ダンス・ダンス』

は、結果的に書かれるべくして書かれた小説である。

でももし日本で書かれたとしたら、このふたつの作品は

今あるものとはずいぶん違った色彩を帯びていたのでは

という気がする。

端的にいうなら、僕はこれほど垂直的にふかく「入って」

いかないだろう。

よくも悪くも。

垂直にふかく「入って」いるのだ。

では物語は一体なぜドイツのハンブルグの空港から始まる

のだろうか?

ここまで書いたが、実は今飲んでいる「カルピスサワー」が

思いのほか強く、かなり酔っ払った状態になってしまったので

今日はこのへんで。

続きはあるかどうかわからないが。。。。

Auf Wiedersehen!(アウフビダゼン)!

2009年07月19日 Posted by igoten at 07:28 │Comments(2) │読書

暖かなホラー

|

暖かなホラー |

|

タイトル | |

| 異人たちとの夏 | ||

| 著者 | ||

| 山田太一 | ||

| アマゾンランキング★★★★★(5) | ||

妻子と別れて無為な日々を過ごしている

中年の主人公、その主人公の前に12歳の時死に別れた

両親が現れる。

自分より若い両親との団欒、楽しく過ごす間にどんどん

やつれていく主人公。それを止めようとする謎の恋人ケイ。

ホラーなのかSFなのか、家族などの愛情をテーマにした

脚本を書かせたら右に出るものがいない山田太一が

書いた小説。

とてつもない奇異な設定ながらなんだか心が温まってくる。

もう二度と会えない人にもう一度だけ会いたい。

そんな心を満たしてくれるファンタジーなのか。

映画にもなった、第一回山本周五郎賞受賞作。

映画

主演 風間杜夫

秋吉久美子(母)

片岡鶴太郎(父)

主演 風間杜夫

秋吉久美子(母)

片岡鶴太郎(父)

2009年07月18日 Posted by igoten at 07:28 │Comments(0) │読書

『贈る言葉』

柴田翔

1935(昭和10)年東京生れ。

東大工学部から文学部独文科に転じ、修士課程修了。

1964年『されど われらが日々――』で芥川賞受賞。

小説家として活動しながら、東京都立大学、東京大学、

共立女子大学の助教授・教授を歴任する。

東大工学部から文学部独文科に転じ、修士課程修了。

1964年『されど われらが日々――』で芥川賞受賞。

小説家として活動しながら、東京都立大学、東京大学、

共立女子大学の助教授・教授を歴任する。

小池真理子

柴田翔は青春のバイブルでした。

学生運動の時代。ぼくらは何を夢見て、何を喪ったのか。

あの時、あの場所で、ぼくの想いはどこまで君に伝わっただろう。

そして君の願いを、ぼくはどれだけ受け止められただろう。

時を経てなお、ぼくは繰り返し問いかける。

あんなにも濃密な時を共有しながら、

今はもうそばにいない君に――。

学生運動に席巻された熱く激しい時代、

理想を求めるほどに傷ついていった若者たち。

その無垢さ未熟さ痛ましさに捧げられた、永遠のレクイエム。

柴田翔は青春のバイブルでした。

学生運動の時代。ぼくらは何を夢見て、何を喪ったのか。

あの時、あの場所で、ぼくの想いはどこまで君に伝わっただろう。

そして君の願いを、ぼくはどれだけ受け止められただろう。

時を経てなお、ぼくは繰り返し問いかける。

あんなにも濃密な時を共有しながら、

今はもうそばにいない君に――。

学生運動に席巻された熱く激しい時代、

理想を求めるほどに傷ついていった若者たち。

その無垢さ未熟さ痛ましさに捧げられた、永遠のレクイエム。

村上春樹が大ブレークし、村上龍が見直される中で、

ちょっと待って、柴田翔はどうなったのと言いたい人が

多いと思う。

村上春樹の書く1970年代は、どちらかと言えば現代から見た

1970年代に似ている、その意味では村上春樹は素晴らしく

時代を先取りしていたと思われる。

しかし当時の学生が村上春樹の書く学生の様で

あったかと言うと、私はそうは思わない、なぜなら私は

そのような学生を一人も見ていないからである。

また村上龍の「限りなき透明に近いブルー」が当時の

学生の気持を代弁しているかと言うと、これもまた大いに

違うと言わざるを得ない。

確かに村上龍の書く世界に、我々がいくばくかの憧れをもっていた

ことは認めるが、それは逆に彼の書く世界が、当時の学生の

気持ちと乖離していた証拠である。

当時の学生の代弁者は柴田翔であって、小池真理子

が書いているように、柴田翔は我々のバイブルでもあった。

今読みなおしてみても柴田翔はその時の学生の気持ちを

正確に、まっすぐ書こうとしている。

1960年後半から1970年代は日本にとっても学生にとっても

手さぐりの時代だったのだ。

時代が激しく変革を求めていた。

しかしその求めに何も応えていないと言う虚しさが、

ほとんどの学生の心に有った。

柴田翔はそういった学生の代弁者であった。

柴田翔 Again!

ちょっと待って、柴田翔はどうなったのと言いたい人が

多いと思う。

村上春樹の書く1970年代は、どちらかと言えば現代から見た

1970年代に似ている、その意味では村上春樹は素晴らしく

時代を先取りしていたと思われる。

しかし当時の学生が村上春樹の書く学生の様で

あったかと言うと、私はそうは思わない、なぜなら私は

そのような学生を一人も見ていないからである。

また村上龍の「限りなき透明に近いブルー」が当時の

学生の気持を代弁しているかと言うと、これもまた大いに

違うと言わざるを得ない。

確かに村上龍の書く世界に、我々がいくばくかの憧れをもっていた

ことは認めるが、それは逆に彼の書く世界が、当時の学生の

気持ちと乖離していた証拠である。

当時の学生の代弁者は柴田翔であって、小池真理子

が書いているように、柴田翔は我々のバイブルでもあった。

今読みなおしてみても柴田翔はその時の学生の気持ちを

正確に、まっすぐ書こうとしている。

1960年後半から1970年代は日本にとっても学生にとっても

手さぐりの時代だったのだ。

ぼくは、君がぼくの知らない異国の街角を歩いているところを

心に想像してみた。

だが、ぼくの心は死んでいた。そうした想像は、影絵のように

ぼんやりと僕の意識を通り過ぎて行き、ぼくの心には何の感慨も

起こらなかった。春の陽ざしの差し込むIの研究所で、ぼんやり

と窓際に立つぼくの身体の中を、ただ、うそ寒い風が、そっと

吹き抜けて行った。

このように暮らして行くこと、こういうように死んだ心で毎日を

暮らしていくことは、ことによったら、ひどくおそろしいことなのかも

知れない---。

そういう思いが、その時、ぼくの心の中で次第に拡がり始めた。

心に想像してみた。

だが、ぼくの心は死んでいた。そうした想像は、影絵のように

ぼんやりと僕の意識を通り過ぎて行き、ぼくの心には何の感慨も

起こらなかった。春の陽ざしの差し込むIの研究所で、ぼんやり

と窓際に立つぼくの身体の中を、ただ、うそ寒い風が、そっと

吹き抜けて行った。

このように暮らして行くこと、こういうように死んだ心で毎日を

暮らしていくことは、ことによったら、ひどくおそろしいことなのかも

知れない---。

そういう思いが、その時、ぼくの心の中で次第に拡がり始めた。

時代が激しく変革を求めていた。

しかしその求めに何も応えていないと言う虚しさが、

ほとんどの学生の心に有った。

柴田翔はそういった学生の代弁者であった。

柴田翔 Again!

2009年07月17日 Posted by igoten at 07:17 │Comments(2) │読書

手づかみで食べろムール貝

ムール貝という食材は日本では馴染みが薄い。

時々有る物は、パエリアなどに入れる冷凍の海鮮の具で、

イカ、エビ、タコなどの中に2~3個申し訳程度に混じっている。

そして実際に食べてみるとなんだかパサパサしてあまり美味しくない。

ムール貝を一番食す人種はフランス人かベルギー人である。

ムール貝の調理方法としてはペスカトーレ、パエリア、ブイヤベース、

ワイン蒸しなどが代表である。

この中でペスカトーレとパエリアはスパゲティーとライスのような

主食材が入るのでムール貝が主役とはなりえない。

そうするとやはり主戦場はブイヤベースかワイン蒸しになる。

ベルギーのレストランでムール貝のワイン蒸しをオーダーすると、

レストランによって、お皿にムール貝が5個位乗ったものが出てくる場合がある。

「えーこれしかないの、ベルギー人って少食だな。」などと

思ってはいけない。

その5個位を食べ終わる頃、おもむろに鍋ごとドーンと出てくる。

その量、なんと一人前約1kgである。

そのうち半分は殻であるがそれにしてもかなりの量である。

さらにその上、皿一杯のポンフリ(ポテトフライ)まで出てきて

とうてい私などの手に負える量ではない。

それでは他のベルギー人はどうであろうかと、周りを見回すと、

それぞれ皆一つづつ鍋を抱え込み、美味しそうに食べている。

ベルギー人と日本人の食に対するファイティングスピリットの

違いをまざまざと見せつけられることとなる。

さて肝心の味であるが、オリーブオイルと玉ねぎの甘さが程良く

ムール貝に染み込み、それはもう、えもいわれぬ美味しさである。

ムール貝が少し減ってきたら、鍋を傾けて底の方にある

スープをスプーンで飲んでみよう。

白ワインにムール貝や玉ねぎ人参などの野菜のエキスが

溶け出して、わずかにほろ苦くて甘いスープは日本でいえば、

あさりの酒蒸しの、わずかに殻に残った汁をすするが如き

幸せの味がする。

ムール貝を食べる時には一つだけ特別なマナーがある。

先ず最初に出てきたムール貝の中から、比較的大きい

貝を選び、その身をフォークとナイフ

で食べた後、

で食べた後、今度はその殻を使って、他の貝の身を挟んで食べるのである。

要するにナイフもフォークも使わない、直接手を使った食事方法になる。

これは私の様に上品な者にはちょっと抵抗がある食べ方であるが、

何しろ1kgものムール貝を食べなければならず、上品だ

下品だ等と細かいことは言ってはいられない。

鍋を抱え込み両手を使った手づかみでの格闘となる。

2009年07月16日 Posted by igoten at 07:28 │Comments(0) │食事

善魔女のパン

善魔女のパン

善魔女のパンオー・ヘンリー(著)

オー・ヘンリーの短編小説集はまるでドラえもんのポケットのようだ。

全く何が飛び出すのやら見当がつかない。

この『善魔女のパン』はピリッとわさびのきいた短編である。

ちょっといき遅れたパン屋の女主人は、毎日お店に来て

古いパンを買う、少し貧乏そうな男に興味を持ち、

ある日そっと内緒でその男が買った古いパンの中に

たっぷりのバターを塗る。

そして男の喜ぶ顔を想像して一人ぜいにいる。

ところが次の日その男が、凄い形相で怒鳴り込んで来る。

なんとその男は建物の設計技師で、懸賞の市役所の

建物の図面に全精力を注いでおり、やっと出来上がった

その図面の最後の仕上げにその古いパンで、

下書きの鉛筆の後を消そうとしたのだ。

この短編の書き出しを見てほしい。

ミス・マーサ・ミーチャムは、街角の小さなパン屋をやっている。

とんとんとんと、階段を三段上がって扉を開けると、

ベルがちりんちりんと鳴る、そんな店だ。

ミス・マーサは四十歳で、通帳には二千ドルの預金があり、

差し歯を二つと、いわゆる同情心を持ち合わせていた。

もっと結婚運に恵まれない女性でさえ結婚していく中で、

彼女はずっと独身でいた。

すばらしい書き出しではないか。

どこにでもいる少しおせっかいな女性、

やっていることは間違いなく善意からであるが、

それがいろいろな厄介を引き起こす。

私もそんなことを何回も見ている。

そんなことを題材にしているが、

筋書きも何もかもパーフェクトでうっとりしてしまう。

どうやったらこんな短編が書けるのだろうか。

読みたい方は 善魔女 どうぞ。

2009年07月15日 Posted by igoten at 07:31 │Comments(5) │読書

村上春樹/風の歌を聴け

出版社/著者からの内容紹介

1970年の夏、海辺の街に帰省した〈僕〉は、友人の〈鼠〉

とビールを飲み、介抱した女の子と親しくなって、

退屈な時を送る。2人それぞれの愛の屈託をさりげなく

受けとめてやるうちに、〈僕〉の夏はものうく、

ほろ苦く過ぎさっていく。青春の一片を乾いた軽快な

タッチで捉えた出色のデビュー作。群像新人賞受賞。

1970年の夏、海辺の街に帰省した〈僕〉は、友人の〈鼠〉

とビールを飲み、介抱した女の子と親しくなって、

退屈な時を送る。2人それぞれの愛の屈託をさりげなく

受けとめてやるうちに、〈僕〉の夏はものうく、

ほろ苦く過ぎさっていく。青春の一片を乾いた軽快な

タッチで捉えた出色のデビュー作。群像新人賞受賞。

この小説は村上春樹のデビュー作で、群像新人賞を

受賞した作品である。

他の小説と同じようにこの小説も難解である。

なぜ村上春樹の小説は難しいのであろうか?

次の一節を読んでいただきたい。

これは『街について話す。』と言う書き出しで

始まる章のいちばん最後の部分である。

街にはいろいろな人間が住んでいる。

僕は18年間、そこで実に多くを学んだ。

街は僕の心にしっかりと根を下ろし、

思い出の殆どはそこに結び付いている。

しかし大学に入った春にこの街を離れた時、

僕は心の底からホットした。

夏休みと春休みに僕は街に帰ってくるが、

大抵はビールを飲んで過ごす。

僕は18年間、そこで実に多くを学んだ。

街は僕の心にしっかりと根を下ろし、

思い出の殆どはそこに結び付いている。

しかし大学に入った春にこの街を離れた時、

僕は心の底からホットした。

夏休みと春休みに僕は街に帰ってくるが、

大抵はビールを飲んで過ごす。

平易な文章で述べられている内容は容易に理解できる。

ただしこの文章の中には、なぜ『僕』はこの街を

離れて『心の底からホットした。』のか説明は一切無い。

つまり村上春樹の小説の場合、会話の場面であれ、

心象の風景であれ、ある一場面を切り取って、

それを張り付けていく様な手法で書かれている。

そして張り付けた場面の補足の説明などほとんどない。

多分これはアメリカ文学の影響であろう。

読者は並べられた画面のイメージから

作者の意図を読み取っていくことになり、これは

かなり難しい作業になる。

更に彼の書くイメージの中には、彼自身がはっきりと

した意図を持たないものも含まれるはずで、

それらのものが一層理解を難しくしている。

それではなぜこの様な難解な小説が、べストセラー

になるのであろうか?。

それは先に述べたように彼の小説がいくつかの絵画を

並べていく手法で書かれているために、一つ一つの文章が

明確な関連付けを読み取れなくても、全体として

ある確固としたイメージが出来あがるからである。

言い換えれば、色々な読者がその理解の程度により

イメージを作り上げ、この小説を味わうことになる。

それがこの作者の小説がベストセラーになる理由では

ないかと私は考えるのである。

たとえばこの小説が限りなく好きだという読者がいて、その読者に

この小説のどこがそんなに好きなのか聞いたとしよう。

そうするとたぶん答えは『雰囲気が何となく好きだから』

と言う答えが返ってくることになる。

間違っても、『主人公の生き方に感動したから』などと言う

返事は返ってこないと思われる。

そして更にこの様な手法で書かれた小説は、読み返せば読み返す

程イメージに幅が出てきて、小説自体に奥行きが出てくるのである。

ただし利点ばかりではない、上に書いた一節の文を読んで、

なぜ『僕』はこの街を離れて『心の底からホットした。』

か疑問に感じ、そこで立ち止まるような読者は、

作者が張り付けた、ばらばらの絵のイメージの中で

ボー然とたたずんで迷子になってしまう危険性がある。

しかも村上春樹の場合場面場面で張り付ける絵は、

その場面のクライマックスの絵ではなく、クライマックスから

少し外(そ)れた場面の絵であり、読者はこの絵から

クライマックスの場面を連想する必要がある。

この小説から受ける、軽快なしかも乾いた印象は、この様な

手法によって得られる効果であるともいえる。

結局村上春樹の小説を読む場合は、まずその文章がかもし出す、

イメージを素直に受け入れて、細部にはあまりこだわらない、

寛容な読み方をすべきであるかも知れない。

そう、

『風の歌を聴く』ように。

2009年07月14日 Posted by igoten at 07:26 │Comments(8) │読書

カタツムリを食べる

12日のNHKテレビである団地の公園で食用カタツムリが

大繁殖してしまい、住民が協力して退治している

ニュースが流れていた。

このニュースのおしまいの方で子供がカタツムリを食べて、

まずい

と言っている画面が出ていた。

と言っている画面が出ていた。食べたのは女の子でその勇気には感心するが、

女房はそれを見て『不味いわけ無いのにね』と

言っていた。

多分調理方法が悪いのである、カタツムリは

フランスやベルギーでは良く食べられている。

ドイツに居たときは、日本からお客さんが来る度に、

日本人にとっては珍しくて喜ばれるので、夕食に

カタツムリを出した。

大抵の日本人は美味しいと言って喜んで食べた。

食べた後必ずどの様に調理するかと言う話になる。

私は次のように説明する。

『先ず八百屋でかごの入ったカタツムリを20匹位

買って来て、時々キャベツの葉っぱなどをやり太らせる。

一週間程飼育して、十分太ったところをで鍋に

一杯お湯を沸かし、籠から一つ一つ引き出して、

熱湯に放り込む、

よく茹だったら、フォークで其の身を取り出す。』と

みんな感心したように聞いていた。

実はカタツムリは殻から出して茹でた物が缶詰

になってスーパーなどで売られていた。

殻は殻で網の袋に入ったものがやはりスーパー等で

売られており、缶詰の身を殻に入れてその上に

ガーリックバターを詰めオーブンで焼くのだ。

身はこりこりとして、それ自身ではあまり味と

言うものは無いが、ガーリックバターの味が身に沁み込んで

美味しいのだ。

調理方法は殆どの場合、しばらくして本当のことを

話すのだが、時々夕食時に飲むワインに酔って

本当の調理方法を話すことを

忘れる場合が有った。

2009年07月13日 Posted by igoten at 07:28 │Comments(4) │食事

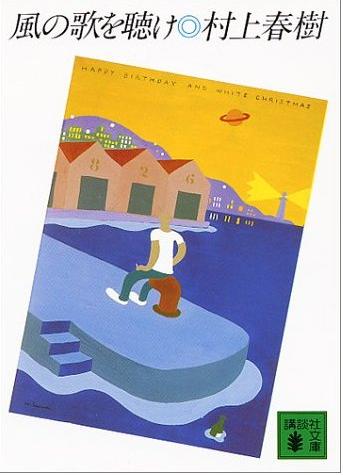

ビューティフル・マインド

村上春樹の「やがて悲しき外国語」の記事を

書いていたら、プリンストン大を舞台にした

下の映画を思いだした。

「非協力ゲーム理論」と言う画期的な理論を打ちたてながら

統合失調症の奇行により母校プリンストン大学の教壇

を追われる天才的な数学者ジョン・ナッシュ。

その彼が、統合失調症と戦いながらノーベル賞を受賞

するまでを感動的に描いている。

実際の物語は彼の幻想と現実を行ったり

来たりしながら、サスペンス風に進んでいき、どんでん返し

等があり結構楽しめる。

一番感動する場面は

[題名] ビューティフル・マインド

この教授たちが入れ替わり立ち代り来て、ナッシュの前に

彼らのペンを置くシーンであるが、一体どの様な意味があるか

アメリカのサイトのWikipediaで調べてみたら、

The pen ceremony tradition at Princeton shown

in the film is completely fictitious.

(映画の中で示されたプリンストン大の伝統的なペンの

儀式は完全にフィクションである。)

と書いてあった。

ちょっと残念であるがそれが映画である。

書いていたら、プリンストン大を舞台にした

下の映画を思いだした。

「非協力ゲーム理論」と言う画期的な理論を打ちたてながら

統合失調症の奇行により母校プリンストン大学の教壇

を追われる天才的な数学者ジョン・ナッシュ。

その彼が、統合失調症と戦いながらノーベル賞を受賞

するまでを感動的に描いている。

実際の物語は彼の幻想と現実を行ったり

来たりしながら、サスペンス風に進んでいき、どんでん返し

等があり結構楽しめる。

一番感動する場面は

何年か後、教壇を追われたナッシュは、

妻のアリシアの献身的な介護と薬の助けにより

依然幻覚は見えるものの、どうにか教壇に復帰する。

そのナッシュの元に、ノーベル賞選考委員のキングが訪れる。

キングはナッシュをプリンストン大学内にある、教授

専用のレストランに誘う。

しかし、一度教壇を追われたという負い目のあるナッシュは

そのような名誉ある場所に踏み入れることをためらう。

キングに勧められてレストランに入りテーブルに座った

ナッシュの前に、プリンストン大学の教授たちが

次々に訪れて彼のテーブルに自分たちの万年筆を置いていく。

これはナッシュの功績を讃えた、教授たちの最大の敬意

で有った。

妻のアリシアの献身的な介護と薬の助けにより

依然幻覚は見えるものの、どうにか教壇に復帰する。

そのナッシュの元に、ノーベル賞選考委員のキングが訪れる。

キングはナッシュをプリンストン大学内にある、教授

専用のレストランに誘う。

しかし、一度教壇を追われたという負い目のあるナッシュは

そのような名誉ある場所に踏み入れることをためらう。

キングに勧められてレストランに入りテーブルに座った

ナッシュの前に、プリンストン大学の教授たちが

次々に訪れて彼のテーブルに自分たちの万年筆を置いていく。

これはナッシュの功績を讃えた、教授たちの最大の敬意

で有った。

[題名] ビューティフル・マインド

主人公の天才数学者ジョン・ナッシュをオスカー俳優の

ラッセル・クロウがその妻アリシアをジェニファー・コネリー

が演じて、2002年アカデミー賞の作品賞・監督賞・助演女優賞

・脚本賞の4部門を受賞。

ラッセル・クロウがその妻アリシアをジェニファー・コネリー

が演じて、2002年アカデミー賞の作品賞・監督賞・助演女優賞

・脚本賞の4部門を受賞。

この教授たちが入れ替わり立ち代り来て、ナッシュの前に

彼らのペンを置くシーンであるが、一体どの様な意味があるか

アメリカのサイトのWikipediaで調べてみたら、

The pen ceremony tradition at Princeton shown

in the film is completely fictitious.

(映画の中で示されたプリンストン大の伝統的なペンの

儀式は完全にフィクションである。)

と書いてあった。

ちょっと残念であるがそれが映画である。