松本駅前に開店したよ

松本駅で乗り継ぎ時間が40分程あったので、途中下車して、

蕎麦でも食べようかなと思って駅から出たら、丁度駅に向かって

左側に横町のような建物が出来て、数件のテナントが入り

その開店のセレモニーが始まる所だった。

セレモニーの初めに浅間温泉・火焔太鼓保存会による火炎太鼓の

実演が行われた。

女性中心の太古の打ち手が勢いよく太鼓のばちを振り上げると

ドン・ドンという威勢のいい音が良く晴れた松本の空に響き渡り、

久々に近くで聞いた太鼓の音は、心の奥底に響く感じで、快適な気分となりました。

開店したお店も気さくに入れるような感じで、良さそうな雰囲気でした。

何の店が出来たかということは ちゃるさんのブログ に詳しく書いてありました。

2010年11月20日 Posted by igoten at 07:00 │Comments(4) │食事

本当の戦争の話をしよう

ティム・オブライエン 村上春樹=訳

ベトナム戦争の話である。

戦争と言う名の狂気の世界を、ある時は散文のように、

又ある時は語りかけるように書いている。

この本の中には、戦争に反対したり否定したりする文言は一つも出て来ない。

しかし、書かれている内容の圧倒的な重さが、読む人に襲いかかり、

平和で日常的な思考や観念を呑み込んでしまう。

多分これほど戦争を衝撃的に書いた本は無いかもしれない。

そこには音楽が無かった。

彼女の小屋を含めて、村落の殆どが焼け落ちていた。

そこには煙が立っているだけだった。

その少女は裸足で、半分目を閉じて踊っていた。

たぶん十四歳位だろう。

紙は黒く、肌は茶色だった。

「あの娘はなんで踊っているのだろう?」

とアザールが言った。

......

後になって我々は家の中で彼女の家族を見つけた。

彼らは死んで、焼け焦げにされていた。

.....

彼女の小屋を含めて、村落の殆どが焼け落ちていた。

そこには煙が立っているだけだった。

その少女は裸足で、半分目を閉じて踊っていた。

たぶん十四歳位だろう。

紙は黒く、肌は茶色だった。

「あの娘はなんで踊っているのだろう?」

とアザールが言った。

......

後になって我々は家の中で彼女の家族を見つけた。

彼らは死んで、焼け焦げにされていた。

.....

現実と幻想、狂気と正気そのシームレスな世界を書かせたら

右に出る者が居ない村上春樹が圧倒的な翻訳力で訳しあげる。

核シェルターの中に置かれた、WikiLeaksのサーバがアメリカ軍の

戦闘用ヘリコプターアパッチが空の上から、何もしないイラクの民間人を

まるで虫を殺すように打ち殺す映像を吐き出している。

2010年11月19日 Posted by igoten at 07:00 │Comments(2) │読書

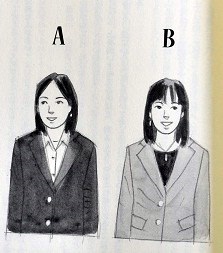

するどく見抜く

『レジ待ちの行列、進むのが早いのはどちらか』

内藤誼人 著

絵がいくつか出ていて、その絵から何が読み取れる

のかを書いた本である。

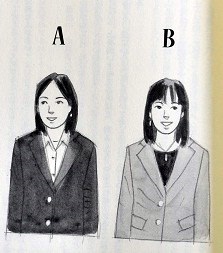

先ず上の画像を見てもらいたい、貴方は人事担当者で

営業に一人採用しようとして面接をしている、この2人の絵のうちで

社交的なのはどちらでしょうか? という問題である。

そんなの分かるわけないじゃん! と思うのだが、この本には

こう書いてある。

何か質問されたり、考え事をしたりするとき、左を向いて考える

癖のある人と、右を向いて考える人に大別することが出来るが、

基本的には「左を向いて考える人ほど、社交的な人が多い」と

言うことが心理学のデーターから

わかっているのである。

これは感情をつかさどる右脳が関係している。

右脳を良く使う人ほど、顔を左に向けて考えやすく、そういう人ほど

他人の気持ちに対する共感性も高いのだ。

そう、正解は視線が左に向いているBである。

ほんとかねこれは、友達を選ぶ時は左を向く人が良いのか。

でも感情的な人ってのは、これは又これで困ったことも有るかな。

冷静な友達も一人くらいは欲しい気がする。

営業には確かに社交的な人が向いてるかも知れないが、本当に

お客さんとの信頼関係を築けるのは、冷静で思慮深い人だったり

しますよね。

普段は社交的だが一旦事が有ると、冷静沈着な人が理想的なんでしょう。

まあこういう人は私と反対の性格だな、残念だが。

本のタイトルで”レジ待ちの行列、進むのが早いのはどちらか”は、

年寄の少ない列が早いと書いてある。

確かにこれは言えてる、小銭を出そうとしている年寄は要注意である。

この本とは関係ないのだが、仮にレジが2つ有り、一つのレジには3人、

もう一つのレジには6人並んでいたとしよう。

貴方は一体どちらに並びますか?

3人と答えた人は単純な人ですね。

誰もが皆、早くレジを抜けたいと考えている訳で、それなのに

3人と6人の列が出来ているのは、きっと3人の列にはなんかトラブルが

有るのではと考え、6人の方に並ぶ人は達人かも。

買いもしない物をああでもないこうでもないと見て回って、無駄に時間を浪費

しても、レジだけは早く抜けたいと思うのは何故なんでしょうね。

2010年11月18日 Posted by igoten at 07:00 │Comments(8) │読書

風呂の中で本を

いつの頃からだろうか、風呂に入りながら本を読むようになった。

風呂で読む本は、何でも良いと言う訳にはいかない。

間違っても、図書館から借りた本を風呂で読んではいけないのだ。

なぜなら本というものは、理不尽にも、読んでいる最中に突如反抗し、

持っている手から風呂のお湯の中にジャンプするからである。

風呂の中に落ちた本と言うのは見るも無残な姿になる。

好きなだけ風呂のお湯を吸った本は、ぶよぶよふかふかとなって、

拭こうが乾かそうが元の姿には戻らない。

安い本程水に浸けると膨らむという真実の発見は、最近の私の研究の

成果なのだ。

風呂で読む本はストーリ性の強い物はいけない。

読む時間が15分から30分と短い上に、暑くなったら風呂から

出なければいけないし、風呂の中で本を読むという行為そのものは、

どんなことがあっても、風呂の入るということを主とし、本を読むことを

従としておかなければならないからである。

最近私は村上春樹の『羊をめぐる冒険』を風呂で読んでいる。

この小説はとてもゆるく、ストーリーも結構楽しい。

風呂で本を読むというのはちょっとした楽しみなのだが、

人間と言うのは大きな幸せを一気に狙うより、小さな幸せを

コツコツ積み上げていく方が良いのではないかと最近思い始めた。

人が一生のうちに飲むアルコールの量が決まっているとしたら、

週末に友達と潰れるほど大酒を飲むより、一かけらのチーズと

コップ一杯のワインを毎日飲んだ方が良いのかも知れない....。

ところで、切れているチーズと普通のチーズでは切れている方がすこしばかり

高い気がするが、グラムあたりで比較すると、同じ価格である。

そんなら切れている方がちょっと得かなと思ったりする。

チーズメーカの思うつぼにはまってやるのだ。

チーズといえば、一旦封を切ったチーズの保管方法と言うのは結構難しい、

空気に当たっている部分が固くなるからである。

その度にビニール袋に入れるのは面倒だしね。

チーズ売り場にチーズ専用の密閉できるケースが売っていれば、

私なら迷わず一つ購入するのだが。

そういったアイデアはチーズメーカーやスーパーには無いのかい。

2010年11月17日 Posted by igoten at 07:00 │Comments(5) │読書

メダカの冬籠り

先日メダカの水槽をふと見ると、なんとメダカが一匹も

居ないではないか。

「しまった、チーヤンに食べられた」と思った。

ハトのチーヤンがこっそりメダカの水槽で水浴びをしているのを

知っていたからである。

しばしば羽なんかも水槽に浮いていたのだ。

しかしよく見ると水槽内の石の下からメダカの尻尾がちらほら

見えているのである。

そこで私が石を起こしてみると、そそこにはメダカたちが集団で

隠れていた。

寒くなるとメダカたちは極端に憶病になり、人の気配が少しでもあると、

石の下にもぐってじっとしているのである。

昨年の冬、次々とメダカが討死していく中、最後まで頑張り抜き、

越冬した1匹と、春に購入した10匹、計11匹のうち2匹がこの秋に死んだ。

他のメダカは元気なので多分寿命なんだろうね。

メダカをどのように越冬させようかと頭を悩ませていたら、先日ホームセンターで

野菜の越冬用に発泡スチロールの大きな箱が500円位で売られていた。

「これだ」と思い2つ購入した。

先ず大きいメダカと沢山の小さいメダカに分けて、別々の箱に入れた。

砂や石、水は水槽のものをそのまま移した。

夜は箱にふたをして氷が張るのを防ぎ、昼間はふたを取って光に

当てることにする。

秋になってメダカたの食欲がめっきり減ったので、餌は殆ど与えていない。

春まで全部生き残ってくれたらいいのだが。

2010年11月16日 Posted by igoten at 07:00 │Comments(2) │その他

枯れ葉よ♪

(今年も我が家のドウダンツツジが美しく色づいた。)

休日、落ち葉を集めてせっせと堆肥を作る。

柿の葉がメインでその中にモミジやイチジクの葉が混じる。

我が家の周りに家は殆どが兼業農家で、我が家だけが農家では無い。

しかし堆肥を作るのはどうも我が家だけらしい。

堆肥作りは結構手間のかかる仕事なのだ。

管内閣は本格的にTPPをやる気だろうか?

今後日本の農業がどのように変わって行くのかは分からないが、

堆肥が畑にとって最高の肥料であることは変わらないのだろう。

堆肥と言えば私の叔母は八王子に住んでいて、市から少しばかりの

畑を借りて、せっせと野菜作りにいそしんでいるのだが、その肥料として堆肥を

作っている。

堆肥の元は街路樹の落ち葉で、朝早く箒を持って自転車に乗って、

街路の落ち葉をせっせとゴミ袋に溜めて、ゴミ袋が一杯になると

自宅の玄関の脇に置き、又出かけて行くことを繰り返し、結構な

量の堆肥を作ると言う。

その日、せっせと落ち葉を拾って、玄関脇に積み上げて最後のゴミ袋

を持って自宅に戻ったところ、玄関脇に積み上げて置いたゴミ袋が

全部無くなっているではないか、どうもゴミ収集車が通りかかり、

気を効かせて、全て落ち葉を持って行ってしまったらしいとのこと。

慌てて市役所に電話をかけたが後の祭りで有った。

何時もなら絶対ゴミなんか持って行ってくれないのに、こんな時ばかり

と言って叔母さんは嘆くのだ。

その話を聞いて私は笑いをこらえるのに苦労した。

風で舞い散る厄介な落ち葉も、堆肥を作る人はお金を出しても欲しいのである。

2010年11月15日 Posted by igoten at 07:00 │Comments(3) │その他

いったい何が有ったのか

不思議だ!

チーヤンが巣から落ちて最初に行ったのはコタの所である。

母の話だとチーヤンは4時間位コタの所に居たはずである。

この時一体何が有ったのだろうか?

チーヤンは全くコタを恐れない。

毎日餌をやっている私でもチーヤンに近づくと、少し後ずさりするのに。

チーヤンはコタを親だと思っているのだろうか?

何時もコタが座っている犬小屋の二階にチーヤンが止まっていると

コタは困ったような顔でその横で小さくなって座っている。

チーヤンの方が完全に威張っているのだ。

コタはチーヤンを何だと思っているのだろうか。

デジイチで撮るとピントが全くぶれない。

今までのピンボケの写真は私の腕が悪かったのではなく

カメラが悪かったのだ。

窓の外でひよどりが鋭い声で鳴いている、

そろそろ鳥の餌場に餌を置こうかな。

チーヤンは今日も昨日も無断外泊。

昨日は女房が心配してコタを連れて探しに行ったが見つからなかった。

2010年11月14日 Posted by igoten at 07:00 │Comments(6) │その他

わん、わん

この本は心理学の本なのだが、普通の人があまり真剣に

研究しないようなことを調べて書いてある。

『たとえば世界で一番おもしろいジョークは何か』などと言うことを

真剣に調べているのである。

その中に次のジョークが書いてあり私は笑ってしまった。

犬が電報を頼みに行き、申込用紙に、次のように書いた。

「わんわんわん。わん、わん。わん。わんわん、わん」

職員は申し込み用紙を受け取ると、親切に答えた。

「これだと23文字ですね、あと一回『わん』を入れても、

料金は変わりませんよ」

犬は困ったような顔をして答えた。

「それだと意味が通じなくなっちゃう」

ある男が町を歩いていると、大きな犬を連れた夫人に出会った。

「お宅の犬、咬みます?」と男が訊ねると、

夫人は「いいえ、うちの犬は咬まないわ」と夫人は答えた。

そこで、男はその犬の頭を軽く叩いたところ、手に咬みつかれた。

「咬まないって言いましたよね!」

「これはうちの犬じゃないのよ」

お後がよろし良いようで。

付記:

サブリミナルと言う言葉が有る。

アメリカ ニュージャージー州の映画館で、観客に気付かれないように、

高速で「コーラを飲みなさい」「ポップコーンを食べなさい」と言うメッセージを

流したところ、コーラとポップコーンンの売り上げが急に伸びたという。

そしてアメリカではこのような方法での宣伝は法律で禁止されたのである。

しかしこれはどうも間違いのようで、色々実験した結果このような

ことは起こらないとこの本には書いてある。

2010年11月13日 Posted by igoten at 07:00 │Comments(3) │読書

生きた剥製

(剥製のように見えるが生きている。

時々ブログを書くのを手伝ってくれるチーヤンであるが

キーボードのとんでもない所に飛び乗って、先日はなんと

ブログのタイトルを間違って投稿してしまった。^^;)

朝、巣箱の扉を開けると、チーヤンが出て来て私の餌の準備が出来るまで

下駄箱の上で待っている。

そして私が呼ぶと手の上に止まって餌を食べ、

その後いずれかに飛び去って行く。

私は会社に行ってしまうので、そのあとはどうなるか分からないが、

母の話だと昼頃いったん戻って餌を食べて又飛び去るらしい。

夕方私が会社から帰ってきて呼ぶと、どこからか出てくる。

母が呼んでも来ないので、私が帰るのを待っているのではと母は言う。

外は暗くなっているので餌をやって家の中の廊下で遊ばせておく。

私は風呂の水を入れながらそこで本を読む癖なのだが、チーヤンは

突然風呂にやって来て私の肩に止まったりしている。

キーボードを叩いていると部屋にやって来てモニターに止まるのだが

フンをされると困るので止まり木が置いてあり、そこが定位置なのだ。

さんざん遊んだあと、最後は嫌だと言って逃げ回るチーヤンを追い回し、

捕獲して巣の中に入れると、おとなしく朝まで寝ている。

巣に入れるのは猫除けの為である。

休みの日私が外で仕事をしていると、その近くで餌をついばんでいる。

先日は私が柿を取りながら柿の木の枝を切っていたら、切ろうとする

枝に止まって邪魔をしていた。

その後切った枝を畑で燃やしていると、突然飛んできて燃えている

火の近くに下りて危うく焼き鳥になる所であった。

少し前までは外で遊んでいても、私が捕まえると嫌がらずに

捕まったのだが、今は捕まえようとすると逃げ回って捕まらない。

ハトは猫とか犬とかとは又少し違って、人間とある程度距離を

置いて付き合うのが好きなようである。

成鳥になるに従って段々とその距離が開いていくのであろうが、

それもまた良しなのである。

2010年11月12日 Posted by igoten at 07:00 │Comments(3) │その他

セント・マルチン祭

ドイツに赴任した時のこと、社の規定によって私が赴任してから2か月経って

女房と娘がドイツに来た。

しかし2か月の間私は殆ど家のことが出来ずに、ドイツから他の国に

出張していた。

アパートは借りた物の、炊事設備なんかも満足に整っていなかったのだ。

娘はまだ幼いし、私は忙しくて家に居ることは少なく、不安のスタートとなった。

私の女房と子供がドイツに来て2日目の夕方である、 ドアのチャイムが鳴り、出てみると

アパートの向かい住む、アウフバッサーさんの奥さんが立っていた。

そしてアウフバッサーさんはにこにこしながらたどたどしい英語でこう言ったのである。

「今日は子供のお祭りである、子供たちは歌を歌いながら家々を回って飴をもらうことになっている、

あなたの娘も他の子供と一緒に家々を回らなければならない」と。

私は女房と娘にアウフバッサーさんの言ったことを説明しながら、どうしようと相談した。

こういう場合女房と娘の返事は大抵一つである。

「行ってみたい」

やがて娘はアウフバッサーさんに手を引かれ、その後を女房が、 とことこついて出かけたのである、

もちろん私は家にいた。

一時間位経ったのであろうか、私の心配をよそに、娘はポケット一杯にキャンディーを詰め込んで、

にこにこしながら帰って来た。

女房の話によると、娘はドイツ人の子供たちと一緒に近所の家々を回り戸口で歌を歌って、

キャンディーをもらったということである

もちろんん私の娘はドイツの歌など知らないので、中には歌を歌わないとキャンディをあげない、

という 家もあったようだが、そんな時はアウフバッサーさんが娘の手を引いて、

代わりに歌を歌ってくれたとのことであった。

ドイツ生活はまだ始まったばかりで、どこにも知り合いなど居らず、

右を向いても左を向いても分からないことだらけであった。

しかも生活の上でも、仕事の上でも心配事は山のようにあって、私を押しつぶそうとしていた。

しかしこの日、私はなんとなくこれからこの国でやっていけそうな気がしたのである。

11月11日、その日ドイツはセント・マルチン祭であった。

『・・・ラララララ、セーントマーチン アーベンダス』